Dans la pire escalade depuis 2016, Bakou n’a rien à gagner

Depuis dimanche 12 juillet, onze militaires azerbaïdjanais (dont un colonel et un général), quatre militaires arméniens et un civil azerbaïdjanais ont été tués dans la pire escalade depuis la « guerre des quatre jours » en avril 2016. Malgré une courte accalmie dans la nuit de mardi 14 à mercredi 15 juillet, ce grave incident a déclenché un cycle de violence qui a donné lieu encore hier à des échanges de tirs d’artillerie et de mortiers des deux côtés. Des efforts diplomatiques intenses sont en cours pour mettre un terme à ce qui pourrait donner lieu à une crise majeure.

La toile de fond de ces nouvelles tensions est l’occupation de 1993 par l’Arménie du Haut Karabagh, territoire reconnu comme azerbaïdjanais par la loi et la communauté internationale.

Sans grande surprise, dans leurs communiqués de presse respectifs, chaque camp se renvoie la responsabilité du déclenchement des hostilités. Le ministère de la Défense azerbaïdjanais fait état de premiers tirs arméniens, tandis que l’Arménie affirme avoir prôné « une réponse proportionnée » après avoir subi des attaques de l’Azerbaïdjan. Sauf que plusieurs indices vont dans le sens de Bakou.

Les exportations de l’Azerbaïdjan menacées

Tout d’abord le lieu.

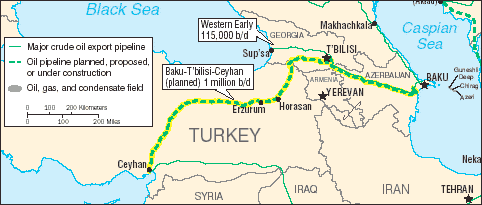

Si les incidents d’avril 2016 s’étaient déroulés dans le sud du Haut Karabagh, dans une région non loin de la frontière iranienne, et très éloignée des infrastructures azerbaïdjanaises importantes, ce n’est pas le cas de la crise en cours. La région de Tovuz, où les échanges de tirs à l’arme lourde ont eu lieu, est un nœud de cibles très sensible car d’une haute valeur stratégique pour l’Azerbaïdjan. Il s’agit tout d’abord de l’oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan, dont le trajet traverse cette région de Tovuz avant de contourner l’Arménie par le nord en passant en territoire géorgien. Cette infrastructure transporte sur 1 776 km le pétrole brut extrait du champ pétrolifère azerbaïdjanais de la mer Caspienne, jusqu’au port turc de Ceyhan sur la Méditerranée. C’est grâce à ce pipeline inauguré en 2005 que l’Azerbaïdjan n’est plus obligé de passer par le système d’oléoducs russe et est donc maître de son exportation pétrolière. Or, l’Azerbaïdjan prévoit d’inaugurer en octobre un gazoduc suivant le même tracé, permettant d’exporter son gaz : un avantage géostratégique et économique extrèmement important. Si on ajoute à cela le chemin de fer vers la mer Noire et la proximité de barrages hydroélectriques, on comprend facilement que l’Azerbaïdjan n’a aucun intérêt de choisir ce point particulier s’il souhaite entreprendre une provocation militaire… C’est au contraire le dernier endroit qu’un stratège choisirait pour de telles aventures.

On a de plus appris que le président azerbaïdjanais vient de limoger son ministre des Affaires étrangères, dont la disponibilité et la réactivité dans la gestion de la crise laisseraient à désirer. Ce genre de choses rend également la possibilité d’une embuscade stratégique planifiée par Bakou plus qu’improbable, car il suggère plutôt une certaine surprise et non une préparation minutieuse.

Enfin, le fait que l’Arménie ait essayé, au lendemain du déclenchement de la crise, de réunir en urgence l’OTSC (L’Organisation du traité de sécurité collective, une organisation politico-militaire fondée en 2002 par la Russie, qui regroupe l’Arménie, la Biélorussie, le Kazakhstan, le Kirghizstan et le Tadjikistan) pour s’assurer le soutien militaire de ces pays plaide aussi en faveur de la thèse d’une responsabilité d’Erevan dans cette aventure.

Pas un nouveau front russo-turc

Qui aurait donc intérêt (et lequel ?) à provoquer une telle crise ? Il est pour l’heure difficile d’attribuer des responsabilités claires. Il est par ailleurs tout à fait possible et plausible qu’un simple incident – comme il y en a des dizaines par an – soit passé hors de contrôle et embrase le secteur sans que les échelons supérieurs n’aient le temps de maitriser les événements. Le nombre des victimes azerbaïdjanaises et la présence parmi elles de deux officiers supérieurs rend l’issue de cette crise incertaine. Impossible de tourner la page facilement.

Quoi qu’il en soit, ceux qui sont garant du processus de paix entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan ne sont pas parvenus en plus de 25 ans à changer le statu quo actuel de l’occupation illégale des territoires azerbaïdjanais. C’était notamment le rôle du groupe de Minsk coprésidé par la Russie, les États-Unis et la France. La Russie, dont l’Arménie dépend pour sa survie, ne semble pas pressée de mettre fin à un contentieux qui envenime le Caucase du Sud depuis un siècle.

Ceux qui y voient un nouveau front entre la Turquie et la Russie vont trop vite en besogne. Par un raccourci et une forme de paresse intellectuelle l’Azerbaïdjan est souvent vu comme un vassal turc, outil docile d’une politique régionale agressive et expansionniste d’Ankara. Voir les choses ainsi, c’est prendre les rapports privilégiés entre les deux pays pour une relation de domination, une thèse pour laquelle l’histoire de l’Azerbaïdjan depuis sa fondation (première République azerbaïdjanaise établie en 1918) est une longue série de démentis.